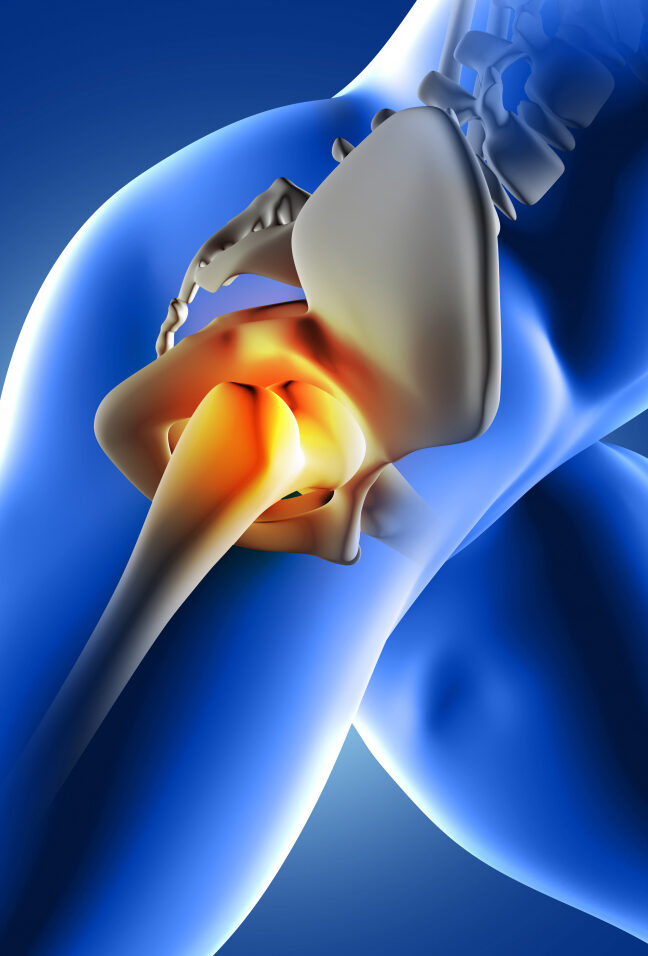

Definition

Arthrose bezeichnet zunächst den Verschleiß des Gelenkknorpels. Dieser Knorpel bildet nicht nur die Bewegungsfläche des Gelenks, sondern fungiert auch als Stoßdämpfer, der den darunterliegenden Knochen schützt. Im Verlauf einer Arthroseerkrankung wird die Knorpelschicht immer dünner, bis sie schließlich vollständig abgetragen ist. Der Verlust des Knorpels führt dazu, dass winzige Knorpelfragmente im Gelenk herumschwirren und sich in der Gelenkschleimhaut ablagern. Diese Auskleidung des Gelenks spielt eine entscheidende Rolle bei der Produktion von Gelenkflüssigkeit und reagiert auf die Partikel mit einer erhöhten Flüssigkeitsproduktion. Dies kann zu wiederholten Gelenkergüssen führen, die ebenfalls Schmerzen verursachen. Zudem führt der fortschreitende Verlust der schützenden Knorpelschicht zu Schmerzen, da die dämpfende Wirkung auf den darunterliegenden Knochen nicht mehr gegeben ist. Dies führt zu einem erhöhten Druck auf den darunterliegenden Knochen, was dessen Verformung zur Folge haben kann. Zu Beginn der Erkrankung stehen die Schmerzen im Vordergrund, während es im fortgeschrittenen Stadium schlimmstenfalls zu einer Versteifung des Gelenks kommen kann.

Ursachen und Risikofaktoren der Coxarthrose

Die Coxarthrose ist eine Erkrankung, deren Risiko mit dem Alter zunimmt. Bei bestimmten Vorerkrankungen kann sie jedoch auch bereits in jüngeren Jahren auftreten. Wenn Hüftgelenksarthrose frühzeitig auftritt, ist dies häufig die Folge eines Unfalls oder einer angeborenen Fehlstellung, bekannt als Hüftgelenksdysplasie. Weitere Faktoren, die zu einer vorzeitigen Hüftarthrose führen können, sind:

- Langfristige Überlastungen, beispielsweise durch bestimmte Berufe (wie Gärtner oder Fliesenleger) oder Leistungssport

- Übergewicht

- Infektionen (wie bakterielle Coxitis)

- Stoffwechselerkrankungen (z. B. Hyperurikämie, Diabetes mellitus, Hämochromatose)

- Knochenerkrankungen (wie aseptische Hüftkopfnekrose oder Morbus Paget)

- Verletzungen (Traumata wie schlecht verheilte Brüche oder Brüche mit Gelenkbeteiligung)

- Fehlbelastungen aufgrund angeborener (z. B. Hüftdysplasie, Coxa antetorta, Coxa valga) oder erworbener Deformitäten und Fehlstellungen (z. B. Morbus Perthes, Epiphysiolysis capitis femoris)

- Rheumatologische Erkrankungen

Konservative Therapie der Coxarthrose

Die konservative Therapie der Coxarthrose zielt darauf ab, die Symptome zu lindern, die Funktion des Hüftgelenks zu verbessern und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Zu den gängigen Maßnahmen gehören:

- Physiotherapie: Gezielte Übungen zur Stärkung der Muskulatur rund um das Hüftgelenk sowie zur Verbesserung der Beweglichkeit und Stabilität sind wichtig. Physiotherapeuten können individuelle Trainingsprogramme erstellen.

- Ergotherapie: Diese kann helfen, Alltagsaktivitäten zu erleichtern und Techniken zur Gelenkschonung zu erlernen.

- Bewegungstherapie: Regelmäßige, gelenkschonende Aktivitäten wie Schwimmen oder Radfahren fördern die Beweglichkeit ohne übermäßige Belastung des Hüftgelenks.

- Gewichtsreduktion: Bei Übergewicht kann eine Gewichtsreduktion die Belastung des Hüftgelenks verringern und somit Schmerzen lindern.

- Wärme- und Kältetherapie: Anwendungen wie warme Wickel oder Kältepackungen können helfen, Schmerzen zu lindern und die Muskulatur zu entspannen.

- Schmerzmedikation: Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen, Diclofenac oder neuere selektive Cox2-Inhibitoren wie Etoricoxib und Celecoxib können zur Schmerzlinderung eingesetzt werden. In einigen Fällen können auch Kortikosteroide verschrieben werden.

- Hilfsmittel: Der Einsatz von Gehhilfen (z.B. Gehstock oder Rollator) kann die Belastung des Gelenks reduzieren und die Mobilität unterstützen.

- Injektionen: Kortison- oder Hyaluronsäure-Injektionen in das Gelenk können zur Linderung von Schmerzen eingesetzt werden.

- Alternative Therapien: Akupunktur, Massagen oder andere komplementäre Therapien können ebenfalls unterstützend wirken.

Die Wahl der Therapie sollte individuell auf den Patienten abgestimmt werden, wobei auch der Schweregrad der Coxarthrose und die persönlichen Lebensumstände berücksichtigt werden sollten. Es ist ratsam, sich von einem Facharzt beraten zu lassen, um einen geeigneten Behandlungsplan zu entwickeln.

Endoprothetische Versorgung der Hüfte, das künstliche Hüftgelenk

Die endoprothetische Versorgung der Hüfte, auch als Hüfttotalendoprothese (HTEP) bekannt, erfolgt zur Behandlung von schweren Formen der Hüftgelenksarthrose, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Gelenkfunktion führen.

Bei dieser Operation wird das erkrankte Hüftgelenk durch ein künstliches Gelenk ersetzt. Hier sind einige wichtige Aspekte der endoprothetischen Versorgung:

o Indikation

Eine Hüftprothese wird in der Regel empfohlen, wenn:

Konservative Therapien (wie Physiotherapie und Schmerzmedikation) nicht mehr ausreichend helfen.

Die Schmerzen stark ausgeprägt sind und die Lebensqualität beeinträchtigen.

Die Beweglichkeit des Hüftgelenks erheblich eingeschränkt ist.

o Der Eingriff

Vorbereitung: Vor der Operation erfolgt eine umfassende Untersuchung, einschließlich bildgebender Verfahren wie Röntgenaufnahmen oder manchmal auch MRT/CT, um den Zustand des Gelenks zu beurteilen.

Vor der stationären Aufnahme wird ein Screening auf multiresistente Keime (MRSA) durchgeführt. Diese Maßnahme trägt dazu bei, das Risiko einer Infektion durch problematische Bakterien auf ein absolutes Minimum zu senken. Weiterhin erhalten unsere Patienten eine Lotion zur Ganzkörperwaschung, um die ohnehin geringe Infektionsrate auf ein Minimum zu reduzieren

o Anästhesie: Der Eingriff kann unter Vollnarkose oder regionaler Anästhesie (z.B. Spinalanästhesie) durchgeführt werden.

o Operation: Die „ASI-Hüfte“

Der Eingriff erfolgt minimalinvasiv über einen vorderen ASI-Zugang – es ist der gleiche Zugangsweg wie bei der AMIS-Hüfte. Der Hauptunterschied liegt in der spezifischen Technik (bei ASI keine Extension notwendig) und den verwendeten Instrumenten. Der große Vorteil dieses Zugangsweges ist, dass dieser intermuskulär verläuft, d.h. die Muskulatur wird intakt gelassen und nicht durchtrennt. Für den Patienten bedeutet das, weniger Blutverlust in der Operation, weniger Schmerzen nach der Operation, schnellere Mobilisation und kürzerer stationärer Aufenthalt. Zusätzlich wird das Luxationsrisiko gesenkt.

In der Operation wird der erkrankte Oberschenkelkopf und ein Teil des Oberschenkelhalses sowie die beschädigte Gelenkpfanne entfernt. Anschließend wird die Prothese eingesetzt:

Die Prothese kann entweder zementiert oder zementfrei (pressfit) im Knochen verankert werden, abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem Alter und der Knochendichte des Patienten. Standard ist heute die zementfreie Versorgung.

o Nachsorge

Rehabilitation: Nach der Operation folgt eine gezielte Rehabilitation durch unsere Physiotherapie, um die Mobilität wiederherzustellen und die Muskulatur zu stärken. Eine gute Physiotherapie spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Kontrollen: Die regelmäßigen Nachuntersuchungen in den Sprechstunden sind wichtig, um den Heilungsprozess zu überwachen und mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen.